Diz que precisa do contacto com a Terra e, por isso, descalça-se para falar connosco. O escultor Rui Chafes, vencedor do Prémio Pessoa 2015, fala do seu trabalho como um ofício e compara a sua oficina a uma serralharia. Diz que é dentro da cabeça que está o ateliê.

Acaba de lançar o livro “Sob a Pele”, mas queima a maioria dos textos que escreve. O escultor foi um dos convidados da iniciativa Nova Ágora da Arquidiocese de Braga, onde o programa Ensaio Geral da Renascença o entrevistou.

O que quer dizer com o seu trabalho artístico ao mundo que o rodeia.

Não quero dizer nada com o meu trabalho. Nem nunca tentei. O trabalho existe porque as pessoas o vêem e são as pessoas que encontram, ou não, sentido nele. O que o trabalho quer dizer ao mundo é o que as pessoas lêem e vêem nele.

Quando fala do seu trabalho como de um ofício parece que lhe retira a dimensão artística. É mais uma espécie de artífice? De ferreiro? Não se considera artista?

Pelo contrário. Acho é que toda a arte deve ser um ofício. Ao falar do meu trabalho como um ofício não lhe estou a retirar dimensão artística. Estou mais a aproximar-me da ideia antiga e perpétua da arte enquanto técnica, a arte enquanto ofício. Qualquer que seja a arte tem que ter obrigatoriamente uma regularidade, uma disciplina, uma constância na qual consiga crescer e desenvolver-se mesmo que seja para atingir o nada, o absurdo ou o vazio.

Como é essa sua oficina de trabalho nas traseiras da casa de férias da família no Guincho?

É um espaço muito simples. Tem quatro paredes, uma bancada, uns tornos e umas máquinas. É, de facto, o modelo de uma serralharia. Não há lá nenhum elemento que se possa considerar “artístico”.

Ou seja, não é um ateliê?

O ateliê está dentro da minha cabeça. Aquele espaço fisicamente é como uma oficina de serralharia. Tem máquinas que qualquer serralharia tem, portanto há quase uma chamada ao mundo do banal. Não há bocados de tinta pelo chão, nem telas, nem cigarros no chão. É um espaço bastante austero, muito despido, com muito poucas coisas, mas que são as necessárias para através dessa redução eu conseguir aproximar-me de onde quero estar, que é um espaço muito mais próximo do mundo dos espíritos.

O ateliê artístico é o que está dentro de si?

Esse ateliê artístico está sempre dentro de mim. Se calhar isso acontece com a maior parte dos artistas. Têm permanentemente dentro de si um espaço artístico.

E do que é que se alimenta esse espaço artístico interior?

Alimenta-se de tudo. Do mundo, das imagens, de tudo o que existe e também das memórias. Eu vejo a arte sempre como um diálogo com a memória, o passado e os mortos.

Há também outros diálogos na sua obra, nomeadamente o peso e a leveza. Entre o peso do ferro e a leveza que a obra transmite.

O facto de ser em ferro é uma escolha, uma decisão e provavelmente um destino. Aquela técnica é a que mais me serve, a que mais me interessa e a que mais me apaixona. Tudo o resto é uma fábula. As imagens são fábulas. Eu não vejo as esculturas como objectos. São sempre sombras. O que eu faço são sombras, não são objectos.

Essas “sombras” podem viver em espaços fechados ou habitam melhor espaços públicos? Podem estar numa igreja ou num jardim? O espaço do museu é mais austero?

São sempre situações e desafios muito diferentes. Penso que o mundo moderno é que inventou o museu, o espaço branco, neutro. Antes do modernismo não havia o espaço branco, não havia o “white cube” [cubo branco]. O que havia era arte no meio de algumas pessoas, algumas no espaço público, outras no espaço da pólis; em igrejas ou no palácio ou numa gruta rupestre. Não havia a ideia de um espaço isolado do resto do mundo. Essa foi uma invenção do modernismo.

No caso do meu trabalho, quando penso numa peça para um espaço natural – uma floresta, uma praia ou uma rocha – ou quando penso para uma igreja ou para um museu são desafios completamente diferentes que tento analisar da melhor forma. Nem sempre consigo. São condições de trabalho completamente diferentes

Precisa de saber qual o destino ou o local para o qual está a criar?

Prefiro! Não preciso, mas prefiro.

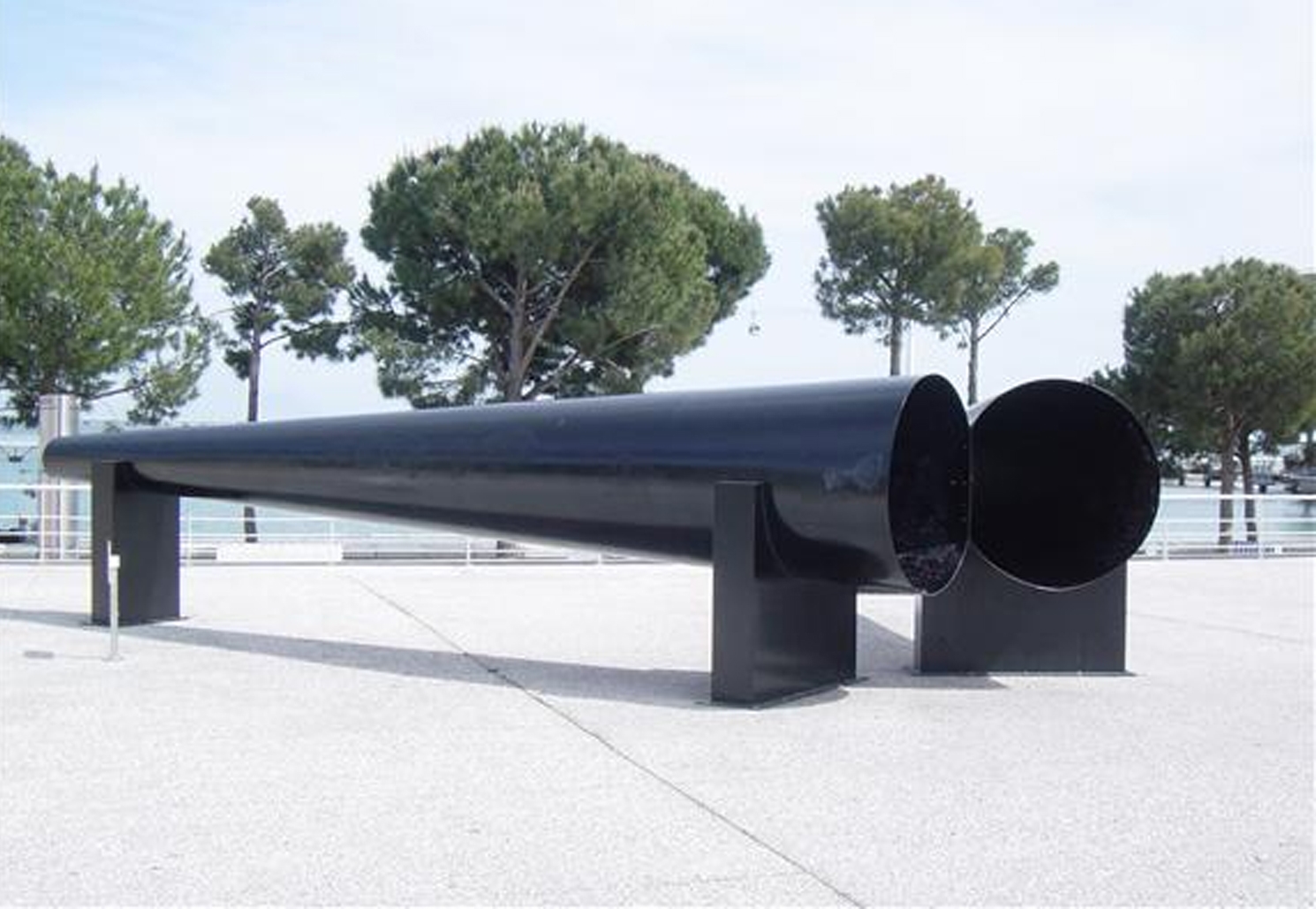

Durante o Sono, 2012

Há outros diálogos na sua obra. A ideia de céu e terra; a ideia de espaço exterior e interior; o olhar para cima ou para baixo.

Todos os processos criativos são tentativas de diálogo, a começar pela tentativa de diálogo entre o mundo interior e o mundo exterior. Eu penso que a arte é exactamente essa fricção entre a nossa alma e o mundo exterior.

Uma peça só se concretiza quando dialoga com o espectador?

Absolutamente. A arte sem espectador não existe. Esse círculo só se fecha quando a obra é vista, lida ou ouvida. Uma peça musical só existe se for escutada. Uma peça musical não existe se estiver numa gaveta. Nem uma obra de arte, nem uma escultura.

Por que é que diz que a arte é apenas um segredo para alguns, e não um produto de massas?

Esses alguns são aqueles que estão despertos para o mundo. São aquelas pessoas que são capazes de ver para além de olhar. E isso são sempre poucas pessoas. A multidão está mais vocacionada para não ver, para seguir em frente. No fundo é como um rebanho. Nenhuma ovelha se detém a olhar para uma flor! Portanto, essas pessoas que são capazes de ver e não olhar, que têm as portas mais abertas para as inquietações do mundo são as que conseguem ver a arte que se lhes atravessa no caminho.

Como é que vê as suas peças em espaços públicos e a forma como o público interage com elas? Lembro a peça “Horas de Chumbo” no Parque das Nações, em Lisboa.

Essa escultura é um caso absolutamente particular na minha obra porque é a única escultura na qual eu aceito esse manuseamento, essa participação física. Normalmente não quero que as pessoas toquem na escultura. Acho que a escultura é uma arte visual e toca-se com os olhos. A excepção é essa peça. Tem um poder atractivo enorme para as crianças. É inevitável. E acho que não sendo o típico do meu trabalho dá-me um certo conforto perceber que de uma forma que não é aquela que me é mais habitual as pessoas se apoderaram daquela escultura. Nesse caso é-me confortável. Noutras não seria.

Horas de Chumbo, 1998

O seu trabalho está também em muitos livros. Acaba de lançar pela Documenta o livro “Sob a Pele”. Sei que queima alguns dos seus escritos. Por que é que usa, tal como no ferro das esculturas, a arte do fogo para consumir o seu trabalho.

Acho que o fogo purifica. Queimar as palavras e os textos é uma forma de os libertar da materialidade e transportá-los para o éter.

Mas alguns são salvos.

Alguns são salvos, mas acho que a percentagem é cada vez menor. Deve estar nos 10%.

O que é que lhe interessa deixar escrito, o que é que deixa escapar ao fogo?

É difícil responder. Eu vejo mais a escrita como uma doença, como um problema. Não considero que tenha uma obra escrita. Não sou um escritor. Algumas palavras que escaparam ao fogo foram impressas, as outras tiveram que ir para a fogueira.

Na semana passada, na conferência Nova Ágora, em Braga, reflectiu sobre o estado da arte. Qual é?

Acho que em Portugal há excelentes artistas. É um país com uma comunidade artística muito válida. Há grandes artistas em Portugal, de várias gerações. Mas há nitidamente uma montanha que é preciso escalar cada vez que alguém pensa que vai ser artista e que quer viver da arte. Depara-se com uma montanha de dificuldades porque é um país onde tem havido muito poucas oportunidades reais para as actividades artísticas sobreviverem. Há sempre artistas que são confrontados com dificuldades imensas de financiamento e de mercado. O mercado de arte em Portugal é diminuto. Com esta famosa crise ainda mais diminuto ficou. Portanto, o panorama é complicado e difícil. É um pouco contrabalançado pela facilidade com que os jovens agora viajam. Tem permitido que muitos jovens vão estudar e trabalhar para outros países. Isso faz com que se percam talentos que poderiam ficar cá. É assim em todas as áreas.

É uma questão de ausência de uma estratégia de política cultural em Portugal

Evidentemente que passa por aí. Num país civilizado há uma parte do Orçamento do Estado que existe para que essas actividades não morram porque a cultura será sempre, e sempre foi, a identidade de um país. Não são os números ou a economia. Deveria haver esse protocolo entre os poderes político e económico e a cultura que funcionasse de forma civilizada e solidaria. Quando falo de artistas, falo de instituições e museus. Sobretudo dos pequenos museus das pequenas cidades que se deparam com dificuldades imensas para manter programações culturais que seriam vitais para que a identidade cultural não seja só no Porto ou em Lisboa.