O que conta o diário de prisão de Luaty Beirão?

23 nov, 2016 - 14:54

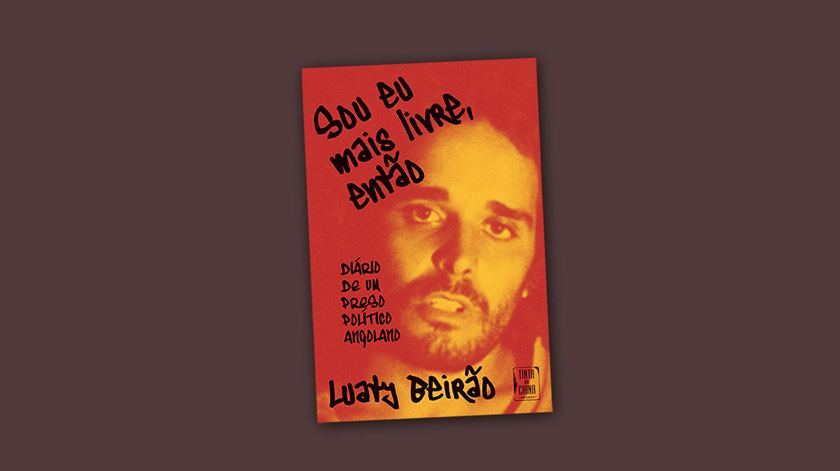

Leia aqui um excerto de “Sou Eu Mais Livre, Então – Diário de um Preso Político Angolano”, que chega às livrarias a 25 de Novembro.

Em Junho de 2015, Luaty Beirão e outros 16 activistas foram detidos em Luanda, Angola. Liam uma adaptação do livro “Da Ditadura à Democracia”, de Gene Sharp, e questionaram publicamente a liderança de José Eduardo dos Santos.

Em Março deste ano, o activista e "rapper" foi condenado a cinco anos e meio de prisão por actos preparatórios para uma rebelião, associação de malfeitores e falsificação de documentos. Luaty Beirão e os restantes 16 activistas deste processo foram libertados pelo Tribunal Supremo no final de Junho, após recurso apresentado pela defesa.

Na prisão de Calomboloca, numa cela sem água e com ratos, Luaty Beirão iniciou uma greve de fome que durou 36 dias e o deixou em perigo de vida. Antes, manteve um diário – uma forma de preservar a sanidade mental, diz.

Estes escritos chegam a público pela primeira vez em livro, “Sou Eu Mais Livre, Então – Diário de um Preso Político Angolano” (ed. Tinta-da-China).

Leia aqui um excerto do livro, que chega às livrarias a 25 de Novembro.

Sexta‑feira, 3 de julho de 2015

Finalmente, ao cabo de 13 intermináveis dias de suplício, posso ler e escrever. Sem dúvida dois dos maiores prazeres que um preso pode ter.

Antes de me lançar numa análise acerca do que me está a suceder, gostaria de reservar as primeiras palavras para o indisfarçável estupor e orgulho que se foram apossando de mim no que concerne ao comportamento das «forças da ordem» e às instalações prisionais, bem como a sua, até agora aparente, forma pouco ortodoxa de organização.

Sou por natureza crítico. Acredito profundamente que a crítica sincera/frontal é a melhor forma de enfrentar os problemas e, descartando‑se as castrantes relativizações, aplicar soluções concretas, ainda que de forma experimental. Não posso, no entanto, em nome da honestidade intelectual da qual sou igualmente acérrimo defensor, ignorar a minha recente experiência pessoal com as «forças da ordem» quando for generalizar «o comportamento da polícia».

Fui detido, juntamente com 12 outros ativistas (assumamos já aqui o eventual infiltrado), na tarde de 20 de junho de 2015, por uma vintena de agentes da Direção Nacional de Investigação Criminal (DNIC, agora SIC) que irromperam pela sala dentro de pistolas em riste e com gritos vigorosos, mandando toda a gente deitar as cabeças nas carteiras e colocar as mãos no ar, tal como costumamos ver em filmes. Ouvimos tantas estórias sobre a DNIC, as brigadas de baixa‑visibilidade, «de limpeza», que não deixa de me assaltar o espírito, no meio de tanto espalhafato, a ideia de que poderá tratar‑se dos nossos últimos suspiros.

Essas estórias abundam e são demais para serem totalmente efabuladas. Além das poucas que envolvem gente de peso e escorregam para o domínio público, redundando na obrigação de consequências legais (Caso Frescura, Quim Ribeiro e Cassule e Kamulingue, alguns dos mais mediáticos envolvendo gente que, se abrisse a boca, «Luanda não acorda amanhã»), eu próprio já ouvi da boca de um antigo vizinho — quando em conversa de ocasião lhe perguntei o que fazia da vida — a arrebatadora e deveras perturbante revelação: «Sou matador da polícia.» Sobretudo pela frieza e naturalidade com que aquilo lhe voou pela (sóbria) língua ainda uma segunda vez, depois da minha incrédula insistência: «Como?»

Depois de termos sido todos «pacificados» com as algemas atrás das costas, sentiu‑se um imediato alívio por parte dos agentes, tanto no vigor dos seus gestos, como nas suas feições. Ficaram visivelmente mais relaxados, passaram a tratar‑nos (e tratariam dali em diante) com relativa polidez. Houve ainda uma ou outra deriva autoritária. Afinal de contas, é essa a sua forma natural de lidar com detidos. Apesar das habituais irregularidades — não nos foi exibido mandado de captura, nem lidos os nossos direitos —, no trato físico e verbal os agentes foram, na generalidade, corretos. Voltarei às irregularidades mais adiante. Por agora, estou na parte dos elogios.

Ao fim de longas e exaustivas horas, fui finalmente conduzido para os calabouços nas instalações da DNIC no Bairro Popular, vulgo Pôpula. No caminho para lá, um dos agentes que fez parte da equipa de intervenção me ofereceu sumos e bolachas da sua ração militar distribuída na URP (Unidade de Rádio‑Patrulha), a nossa primeira paragem.

Os agentes e o instrutor do nosso processo, Sr. Pedro João, despediram‑se de mim com um aperto de mão e uma expressão de alguma melancolia no rosto. Desejaram‑me coragem e sorte. Pareceram‑me sinceros.

A cela estava limpa e tinha bwé de garrafas de água cheias para despejar na pia em caso de cortes. Não sei se poderia ser mais exigente em relação às condições da cela. Pareceu‑me ser um pouco melhor do que tinha no meu imaginário. A água corria durante pelo menos 30 minutos, duas vezes ao dia, cabendo a mim a escolha entre virar a alavanca para usar o «chuveiro» (um tubo com um centímetro de diâmetro), ou deixar que corresse apenas pela pia.

Os agentes vinham de manhã cedo saber como tinha dormido, uma segunda vez para trazer o matabicho da ordem (termo que designa a comida que é confecionada no próprio estabelecimento) e pelo menos uma terceira para o almoço, que eu sempre negava, por recear a proveniência e a possível intervenção de gente mal‑intencionada. Senti uma preocupação por parte dos carcereiros que me pareceu genuína. E quando vieram colocar‑me na cela o primeiro saco, alegando que fora enviado pela Laurinda e pela Rosa, acabaram finalmente por perceber o recado. Notaram a minha absoluta resistência em sequer lhe tocar. Daí em diante, começaram a pedir ao portador da «oferenda» que se aproximasse da cela para que eu pudesse ouvir‑lhe a voz e confirmar que o saco jamais tinha desaparecido do seu raio de visão.

Normalmente era a minha adorável e bastante persuasiva mulher, a Mónica, a fazê‑lo. Senti, uma vez ou outra, uma mágoa por parte dos carcereiros. Certamente achando aquilo tudo exagerado, e vendo‑se alvos de desconfiança, desabafavam tristemente: «Também somos seres humanos, estamos preocupados com o vosso bem‑estar», como quem lamenta estar na posição de segurar na sua mão as chaves que nos trancam.

O primeiro contacto com o procurador Capita teve lugar na tarde de segunda‑feira. Pouco mais fiz do que comunicar-lhe que não responderia a nenhuma questão sem a presença do meu advogado (eu então nem tinha advogado, nem tinha a certeza se alguém daria o passo em frente para nos defender). Ele anuiu, confirmando que estaria a fazer uso dos meus direitos, mas deixou no entanto a advertência: «Estas coisas têm prazos e amanhã será o último dia em que poderás ser ouvido. Caso o teu advogado não apareça e escolhas reservar‑te ao silêncio, dão‑se os factos como provados e o processo segue o seu curso.» (Dão é o caralho, pensei eu, mas disse‑o apenas através de um plácido e cínico sorriso amarelo.)

Apesar de, por escrito, este aviso poder soar a ameaça, a figura do procurador e a sua forma de falar revelavam apenas um tagarela bem‑disposto — se calhar, é daqueles que tiram a sua boa disposição do facto de mandarem pessoas para a cadeia, o que faria dele um daqueles irresistíveis filhos da puta com quem todos não conseguem evitar simpatizar, apesar de saberem que são uns canalhas. Parecia irradiar simpatia à sua volta, julgando pela forma como tratava os seus subordinados e pelo à-vontade com que estes se lhe dirigiam, numa galhofa permanente.

Não fiquei com má impressão dele nem do escrivão, Tandala, que vim a saber mais tarde ser um «colega» do hip hop, ex‑parceiro de microfone do Xtremo Signo, de seu nome artístico Primo (ou Preemo). Fiquei satisfeito por saber que o hip hop, um estilo que já se viu associado às piores práticas sociais que se conhecem, tem produzido, ao fim de tantos anos, jovens com outra mentalidade, em cargos de relevância. Uma das funcionárias aproveitou um curto momento em que fui deixado a sós para me soprar entre dentes um abraço solidário do seu irmão, outro músico, o DJ Satélite.

Devo aqui fazer um fast forward do meu interrogatório, realizado pelo procurador Cachaca no dia seguinte — já com advogados do nosso lado e a presença de um trio de homens que alguém identificou como sendo da presidência. Em todo o caso, gente estranha que não se apresentou, não foi apresentada, nem explicou muito bem o seu papel no ato de interrogatório. E faço o fast forward por se ter tratado de uma sessão de pré‑julgamento da ditadura, que parecia estar apenas a cumprir uma formalidade exigida por lei, para poder depois decretar a minha saída daquela sala diretamente para o muro onde encararia o pelotão de fuzilamento. Este episódio entra mais no domínio do expectável e não merece ter lugar nesta secção, que pretende focar‑se essencialmente no elogiável. Passo diretamente para a minha condução até ao Estabelecimento Prisional de Calomboloca, também chamado de Camembeia.

Fui transportado de uma forma que me fez sentir como uma espécie de Hannibal Lecter meets David Copperfield: de noite, num minibus dos serviços prisionais onde segui sozinho — apesar de sermos pelo menos três a ser transportados da mesma esquadra para o mesmo local e à mesma hora, Domingos da Cruz, Nito Alves e eu — dentro de um cubículo de metal que parecia um caixão na vertical, algemado e com os meus parcos pertences amontoados aos pés, sem sequer a mínima possibilidade de ver fosse o que fosse, pois o vidro era fumado e reforçado por um gradeamento na parte de dentro. Era o único desses compartimentos num minibus de 40 lugares sentados.

À chegada, não sei quanto tempo depois, seguramente mais de uma hora, fui «recebido» pelo que me pareceu ser todo o efetivo do presídio. Alguns eram das operações especiais, com os seus escudos e tasers. Mas foi o diretor, Miguel Agostinho, quem se dirigiu a mim com um discurso cortês de boas‑vindas, como quem recebe alguém na sua casa, apesar de algo reservado. Encorajou‑me, dizendo que se tratava apenas de uma fase na vida, que a deveria encarar com a naturalidade que estes processos exigem, e assegurando‑me de que seria tratado com respeito por todos os funcionários, apontando para o monte de agentes que se aglomeravam atrás de si.

Para tornar curta uma longa narração, vou só confirmar que até hoje (é o meu sétimo dia aqui, ou será o oitavo? Não me recordo se vim na quinta ou na sexta‑feira passada) tenho sido exemplarmente tratado no que concerne à parte humana e dentro dos limites impostos pela disciplina prisional e pela obrigatória demarcação entre serviços prisionais e presidiário. Todos os dias, ao alvorecer, recebo a primeira visita, que espreita pela minúscula janela na porta da cela por onde se passam os alimentos: «Irmão Luaty, como dormiu, a saúde?»; uma hora depois: «Irmão Luaty, como estás? Trago aqui o matabicho»; o mesmo se repete ao almoço e ao jantar e, por vezes, entre um e outro, quando surge alguma situação extraordinária. No entanto, a última passagem é sempre a do jantar.

Devido à preocupação com a nossa recusa em comer (vim a saber que pelo menos o Nito também enveredou pela mesma prática; dos restantes nada sei, nem quantos, nem quem somos aqui), fomos convocados pelo diretor ao seu gabinete, sempre separadamente, para lhe explicar as nossas razões. Não podíamos ter contacto uns com os outros.

O diretor tentou demover‑me, recorrendo à retórica do «soldado tem de estar fisicamente forte e pronto para o combate. Saco vazio não fica de pé», mas bateu na rocha. Eu persisti na defesa dos meus argumentos iniciais, que se prendiam essencialmente com o fator confiança na origem dos quitutes. Propus‑lhe assinar um termo de responsabilidade, assumindo que era uma escolha pessoal que de forma alguma vinculava os serviços. Ele aceitou imediatamente, oferecendo‑me papel e caneta para o efeito. Surpreendeu‑me ao entregar‑me, sem que lho tivesse solicitado, uma fotocópia da declaração. Elogiei a formação de todo o pessoal com quem tinha até ali mantido contacto e felicitei‑o pela forma digna com que se empenhava na sua missão.

Nesse mesmo dia, e mesmo não nos sendo ainda permitidas visitas, nos termos da lei que o procurador/fuzilador me enunciou para justificar a minha prisão preventiva (esse prazo seria de dez dias a contar do dia da detenção), foi-nos concedida, de forma excecional, a possibilidade de ver os nossos familiares a uma certa distância (uns dez metros), para que estes pudessem entregar nas mãos de agentes dos serviços a comida que traziam, a qual transitaria para as nossas mãos, sem que nenhum de nós a perdesse de vista, para evitar desconfianças. Mais um gesto que me deixou bem impressionado e que terá sido discutido pelo menos com o diretor-geral, António Fortunato. Seja como for, houve autorização e foi aberta a exceção. A minha vénia.

A minha cela é muito limpa e, apesar de «agreste» ou desnudada na sua configuração, não creio que pudesse ser muito melhor. Trata‑se da «cela dos 21 dias», «cela disciplinar», «cela do castigo», ou ainda «mombaka», e destina-se a manter em isolamento e sem entrada de luz natural os presos malcomportados, para que estes se acalmem. Consta que o castigo mais pesado de isolamento nunca excede os 21 dias, o que parece ter-lhe valido uma daquelas denominações. Tem cerca de 3,5 × 2 metros e uma altura de mais ou menos três metros, e uma única lâmpada branca de baixo consumo, que a ilumina pobremente, mantendo‑se permanentemente acesa.

O texto respeita o novo acordo ortográfico